『スコーラ田中』田中先生の講義(2010.4.27)

ドイツ人らしいドイツ人

今日はデューラーの話をします。

1978年に私は1年ミュンヘンにいまして、その時感じたことは、デューラーという人はイタリアなしには語れない人だということです。ドイツの画家としては最高の画家なのですが、この人が逆に言うとイタリアの理論的な面をドイツ人らしく…。ドイツと言うのはご存知の様に哲学とか音楽が非常に優れ、その方面の哲学家、音楽家を輩出しているわけです。そういう意味ではこの人はドイツ人らしい画家なのです。ドイツ人らしい画家というのは全てが理論的にということで、その理論を説くというところが面白いです。

それで私はミュンヘンにいた時に相当入れ込んで、これに関してドイツ語で論文も発表しました。それは何かと言うと理論的な問題なんです。理論的な問題と言うのは、絵の中に一貫した論理があるということです。それはまたイタリアと非常に関係があると言うことなのです。私はそういう意味で『フォルモロジー研究』ではレオナルド、ミケランジェロそしてデューラーを取り上げたわけです。デューラーの面白さというのはそういう理論的なところが絵に表れてくるところです。非常に何か理知的と言いますか、今ご覧にいれている日記『自伝と書簡』など、色んな理論を本にしているわけです。日本人の研究者もそれに即して研究していまして、九州の先生である下村耕史さん(『アルブレヒト・デューラーの芸術』)、この方も理論の研究をしているわけです。

イスラム文化

イタリア人は感性的に絵画を理解する様に、つまりそういう意味ではある種のヒューマニズムと言いますか、そういうものが中心ですが、この人は理論的なものが中心になっているわけです。ですから絵としてはいまひとつ面白くない。少し色気が無い、もう少しエロチシズムが欲しい。そういうことになるんですけれども、しかしこの人は避けて通れないわけです。逆に言うとイタリアの絵画の理論的なところがこの人によってよく示されているわけです。ですから私はフランス絵画から始めて、イタリアに移りまたドイツに行き、この3カ国はやはり絶対に落せないし、あとはスペインです。

スペインをやるとイスラムの問題があります。マドリード、バルセロナの次はセビリア、トレドです。トレドはイスラム文化が中心だったわけです。ご存知の様に1492年までスペインと言うのはイスラム国家だったわけです。「レコンコンキスタ」(再征服)と彼らは勝手な名前を付けて、征服、解放したようなことを云っていますが、ヨーロッパの文化は基本的に3分の1がイスラム文化であるのに、その側面と言うのを隠匿しているんです。ルネサンスと言うのもイスラム経由であって、決してギリシアを復活させたものではないのです。それが1番よく分かるのがスペインです。スペインは正にレオナルドが生きている時までイスラム国家だったということです。イスラムと言うのが実はギリシア文化を持っており、継承していたということです。それをイタリア、フランス、あるいはドイツがそれを受け継いだわけです。

今度2012年のニュルンベルクで国際美術史学会があるんですが、その時発表するのも『デューラーとイスラム文化』という不思議な題です。ヨーロッパでは今はイスラムと対立しており、イスラムを低く見ている。あるいはそれを無関係に見ようとする傾向が非常に強いわけです。それには私は反対で、やはりイスラム文化を… この前にもお話ししました様にレオナルドのお母さんも指紋からイスラム人あるいはアラブ人だったという様な説が出てきたということは、成る程と言う感じがするわけです。もっとヨーロッパを多元主義、多文化主義でと言いながらヨーロッパは決して自分達の文化の中心性と言いますか、何というかギリシアからの連続性を決して批判しないのです。是非それを揺るがしたいと言うのが私の考えです。ギリシアと日本との関係なども、その辺については今、NHK(青山)のカルチャー教室で『ギリシア美術と日本』と言う題で6回講義をしているんです。それで今度『デューラーとイスラム文化』と言う題で発表するし、そういうことでヨーロロッパが持っているある種の中心主義、1番いいものをヨーロッパが持っているという感じを相対化すると言いますか、批判すると言いますか、そういう立場で…、丁度彼らも多文化主義だとか、多元主義といったある意味で左翼的な考え方を、それを上手く利用していこうという気がするわけです。

『自画像』

さて、これはデューラーの『自画像』です。この自画像がなぜ面白いかと言いますと…。この自画像は1493年と書いてあり、ご存知の様にこの人は1471年生まれで、亡くなったのが1528年ですから22歳の時のものです。丁度レオナルドやミケランジェロと重なるわけです。このドイツの巨匠はイタリアへ、つまりコレッジョ、ティツィアーノなど色んな人々がいる時代、この時代の凄さというのは…、ヨーロッパ中の(つまり世界中の)画家が全部イタリアへ…。つまりこの時代はヨーロッパの黄金期…いやもう黄金期ではないですが…。素晴らしい時代です…。ドイツはこのデューラー、ニュルンベルク…。ニュルンベルクはその当時、ドイツのフィレンツェと云われたわけです。ですから皆さんもしドイツに行かれたらミュンヘンもいいですが、よりニュルンベルクに行ったほうがいいです。

ルーヴル美術館のこれとこのプラド美術館の2つの自画像の違いを比較して見ますと、まず色が違います。ルーヴルの自画像(1493年)は赤を使っており、一方こっちのプラドの方(1498年)の方は白と黒を使っています。

この赤は何を意味するかと言うと多血質ということです。若い(22歳)です。一方この白は粘液質です。つまり多血質と粘液質の違いです。つまりこの人は色によって気質を…気質を色にしているわけです。気質が色で表現されているわけです。 多血質というのは若さですけれども、粘液質と言うのは実をいうと40歳過ぎないとあるいは50歳過ぎないと粘液質にならない。また60歳以上が憂鬱質なんです。だけどこの人は色でもって自分を粘液質の人間として描いているんです。これは不思議なもので…。粘液質と言うのは何かと言うと水です。ですから(背景に)何となく冷たい水を描いている。白と黒を使って何となく冷たい粘液質を描いている。こういう不思議な…彼は人間を気質でみる、あるいは類型としてみる。こういう見方がドイツ人的です。これに有名は1500年に制作されたキリストに似せた『自画像』が、まさに黒の着物を着ており、憂鬱質で、こうして三作で三つの気質を表していることになるのです。この憂鬱質、メランコリーが最も、天才的であり、創造的であることを、キリストを重ねることによって、主張しているのです。

これについては、いつも皆さんにメランコリーの重要性をよく云っているのでおわかりと思います。

イタリア美術史の基本的な考えの中にフィチーノの考え方があって…、人生を4つの時期に分けて、それが丁度『空気』と『火』と『水』と『土』という四大元素と結びついていると言うこと。こういうことが丁度気質、四大元素と季節『春夏秋冬』とが結びついています。

『メレンコリアⅠ』

何度も云っていますがこの人は、この有名な『メレンコリア Ⅰ』、正に最初のものが憂鬱質の典型として描かれている。このメランコリーが創造、つまりご覧になって分かるとおり非常に沢山の大工道具や犬、非常に幾何学的な石、それからメレンコリアと書いてあり、それから魔方陣が縦横何処を足しても合計が34になるとか、それからこの砂時計とか、全てがこの大理石を使って 建築するというか、創造と結びついていると言う…だからコンパスを持っている建築家…こういうものが創造と結びついている。暗い顔をしているが、創造性で輝いている。

つまりメランコリーこそが創造なんだという。このことから私は老人という…この人は老人ではないのですが、やはり憂鬱質で、自分が憂鬱なんだ。とても非常に苦しい、そういう状態でありながら、羽根を持っている。そして全てが創造あるいは建築、そういうものなんだという。そして向こうに光輝いて虹があると言う。これがデューラーの基本で自分がそうだ、自分もやはり憂鬱質なんだ。そういう自負があって、これこそがフィチーノの、フィレンツェの思想なのです。このディテールが凄いわけです。この人のほんとに銅版画の技巧というのは素晴らしいわけで、版画を初めて芸術にしたのです。白黒なんですけれども線刻で技巧を最高に使い、陰影法をつくり出す技術と言うのは物凄いものを持っていて、この人が如何に理論を絵画で示すという、そういう意味でも素晴らしい人であると言えます。

ですからイタリア人が出来ないことを、つまりイタリアの理論的本質を絵画で示していると言ってもいいわけです。例えばこういう絵(版画)でもディテールが非常に素晴らしいわけです。

そして一方でこのメランコリーが、行動のメランコリー…。メランコリーと言っても単に考え込んでいるだけでなく、それが行動にも移すことが出来る。行動する…。

『騎士と死と悪魔』

つまり何を学んだかと言うとレオナルドの持っているある種の超越性と言いますか、レオナルド・ダ・ヴィンチと言うのはやはりそういう意味で尋常ではない何かを表現しなければそれが絵としてみる価値、見られる価値が無いという。つまり尋常でない何かがあります。それは何かの神、何かの神韻みたいなのがある。そういうことが馬でさえ分かる。馬のシワでさえ…。それをレオナルドから学ぶわけです。それまではデュラーは理論的ではあるんですが、何か越えるものが無いんです。2度目のヴェネツィア滞在で彼はそういうところを学ぶわけです。とにかくこの人の論理性が絵画性をもつことになる…。

アルチンボルド

論理性というのは…、この作家をご存知と思うのですけれども、アルチンボルド。これは1573年、マニエリスムの典型みたいな人です。

今言った様に人間を必ず4気質で描くわけです。必ず分類して描くという論理、論理的絵画を描く。メランコリーもそうです。そしてそれをこういう風に描く。アルチンボルドというのはイタリアの画家ですけれども東欧にいって活躍するわけですが、こういう人達が東欧に行くとやはりデューラー的になってくるわけです。みんなやはり理論的な絵を描くわけです。ご覧になってわかる様に非常に滑稽な感じがします。左から春、夏、秋、冬、つまり4つの季節と4つの性格、4つの元素(気質)。ですから、空気、火など常に論理的に描くということ。これはデューラーが与えたことです。これが『春』で、昨年東京のBunkamuraで展覧会があり非常に面白かったものです…。

ご存知の様に4つの元素と言うのが『空』『火』『水』『土』でこれは『火』です。それをこのように象徴的に描いているのですがこういうものは一見滑稽に見えますが実を云うと理論的なんです。理論と言うのが頭にあるわけです。これは皆デューラーの影響と言ってもいい。また、これは『水』です。ですから魚で描かれている。

実を云うと日本にもこういうものは江戸時代に生まれ、江戸時代の後期は日本にもヨーロッパのものが沢山入ってきて、ご存知の様にレオナルドの螺旋階段が会津のお寺に反映していたり、それからこういうものが浮世絵の歌川国芳」中に出てきたり、よくこういう情報が入って行くわけです。よく見るとこういうものが科学と結びついている。それが水であり、魚であるわけです。結局それが性格にも結びついている。これもやはりデューラーが基本だといってもいいわけです。

『四使徒』

デューラーと言う人は一方で宗教画を描いています。

これ(スライド)は皆さんご存知の様に、ミュンヘンのアルテ・ピナコテークの『四使徒』像です。

右側の2人が聖マルコと聖パウロです。これだけ見ると四使徒像となるのですが、ご覧になってわかる様に、左の人聖ヨハネが赤いマントを身に着けている。隣りのお爺さんは聖ペテロです。よく見ると四気質そのものなんです。そして右側の2人、右の聖パウロ、この青白っぽいマントがさっき自画像でご覧に入れたようにこれが粘液質です。それからこの聖マルコが中年で胆汁質です。丁度この四使徒像が四気質なんです。4つの色で分ける。自画像にちゃんと即応した気質の色であることが分かります。ですからこれこそがデューラーが理論的に絵を描いていることを示す正に典型なんです。

これが彼の晩年の代表作になるわけです。こういう風に理論で絵を描く。理論で人物を描いていく。そういう見方を徹底させた人です。

『アダムとエヴァ』

『黙示録』とイスラムとモンゴル

次に『黙示録』。これについて今度(’12ニュルンベルクで)発表するんですけれども、つまりデューラーがこれを描いたのが1496~98年位なんです。これはやはり世紀末、1500年という問題で世界が終末を遂げると言いますか、そういう非常に切羽詰まった時代であるわけです。それは何かと言うと、先程イスラム文化のことをお話したわけですが、イスラムという存在が実を云うとヨーロッパにとって非常に大きな影響を与えている。1500年と言うのはイスラムとの対決、イスラム文化がヨーロッパを占領するんじゃないか、あるいは少なくともトルコ、オスマントルコが非常に強くなっていまして、コンスタンティノープルが1453年に陥落し、ビザンチン帝国が崩壊してしまうわけです。 少なくともビザンチン帝国とはキリスト教の帝国であって、東方正教ですが。それがオスマントルコ、イスラムによって陥落してしまう。 そういう時期で…、ですからこの時期というのがやはりイスラムという存在を抜きにして考えられないわけです。 こうして見ると4人の騎士と言うのが、みんな死者…黙示録というのは正にこの世のお終いというか、この世が悪魔達に攻められるという…こういう姿が皆イスラム教徒、トルコ人みたいに描かれるわけです。これなんか死神ですけれども…。敗れる人がカトリックの僧侶だったり、そういうこの当時のこの世の終末と言うのがイスラムによって滅ぼされるのではないかという、そういう考え方、そういう歴史のある種の動きというものを表現しているわけです。

実を云うと今何故キリスト教徒達が…皆さんはアメリカとアフガニスタン、イラン、イラク等と全て、アメリカの軍事的な支配力と言いますか、軍事産業が連動して、ある種の民主主義のある種の押し付けみたいなことを…。全部イスラムと戦っているのです。これは注目しなくてはならないのです。今キリスト教徒がリベンジをやっているのです。つまり、この500年と言うのはイスラムに対するリベンジだった。あるいは他の文化に対する植民地化、帝国主義化というのは、実を云うとそれまでのヨーロッパ人にモンゴルが攻め、イスラムが支配したことに対する白人のリベンジと言う風に見ることが出来る位です。

モンゴルと言うのは皆さん野蛮人みたいなイメージで教育されていると思うのですが、そうではなくて正に軍事的大国であって、非常に組織力のあるところであったのです。今のモンゴルのみを考える必要はないのであり、中国そしてアジアの連合軍であって、モンゴル帝国というのは、ロシア全部を覆っていたのです。ロシアあるいはトルコ、そういうアジアを連合していたのです。アジアを連合してモンゴルが攻めていた。そういう観点で見なくてはいけないのです。我々の歴史観は全てヨーロッパが作ったものですから、モンゴルなんかは悪い奴だと、日本に来たのも悪い奴だと云うことでそういう感覚なのです。実を云うとアジアが世界を制覇すると言うのはモンゴルという名を借りたアジア連合軍だったのです。ただ、このアジア連合軍の中に日本を入れようとして失敗したわけです。そういうことがこういうものによく表れているんです。

つまりその頃のアジア連合軍、ある意味で死神ということで表現されているんですけれども、そういうものが、こういう…最後の黙示録的なものをどう見ると言ってもいい、色んな意味で異教的なものに対するある種の表現があるのです。例えばこの人はターバンを着けたイスラム系人もいたり、明らかにカトリックの人もいますし… 結局、イスラムも両方やられるということを黙示録は示しているわけです。いずれにしてもこういう最後がやはりイスラムが攻めることによってこの世が終わると言うその混乱、その戦争によって…1500年と言う年が来るんだと言う、彼の論理、彼の1つの時代感です。そういうものがこの黙示録によく示されているんです。

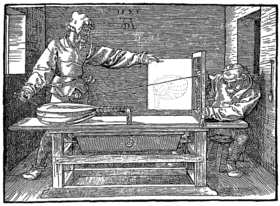

理論性

ですからこの時代の最先端の政治的な表現をこの人は理論的な、あるいは当時の世相を分析したことで、政治が伺われるわけです。 彼の理論性というのはそれだけではなくて…、例えば彼の遠近法の表現でもよく分かるわけです。 絵を描くのも理論である。絵を描くのも全て理屈、あるいはその時の世相というものを反映するという。 まずそういう意味ではインテリの描いたものであるわけです。

ですからこの時代の最先端の政治的な表現をこの人は理論的な、あるいは当時の世相を分析したことで、政治が伺われるわけです。 彼の理論性というのはそれだけではなくて…、例えば彼の遠近法の表現でもよく分かるわけです。 絵を描くのも理論である。絵を描くのも全て理屈、あるいはその時の世相というものを反映するという。 まずそういう意味ではインテリの描いたものであるわけです。また、こういう女性の肉体、女性のエロチシズムまでも幾何学的に描くという。そういうことをわざわざ…。 本来ですとヴェネツィア派の画家ですとエロチシズムを先に、あるいはヴィーナスの愛という精神性を描くわけですが、 これなんかご覧になってお分かりの様に完全に幾何学の中に肉体を置いて、肉体そのものも非常に醜いといいますか、そんなに綺麗に描いているわけではありません。 つまり、これがこの人の常にドイツ的なところです。ドイツ人は、クラナッハなんかは非常に美しいものを描くんですけれど、グリューネヴァルトにしてもホルバインにしても、とに角そんなに美しい絵を描かない。描けない。そこがやっぱりデューラーのドイツ的な本質と共通しているわけです。

結局この時代がこういう理論を…、ブルネレスキ、アルベルティそしてレオナルドと…。理論をイタリアではちゃんと表現を… ご存知の様にフィチーノと言う人は「愛」というものを表に立てている。つまり初めてプラトニックな愛というものを表現するということ、それを「美」だと、「美」というものはそういうものだということを、現実に、つまりあの時代にフィレンツェという国家が最高の美術を生み出したと云ってもいいわけです。

『三王礼拝図』

ところがデューラーはそこを理論的に捉える。つまりドイツの人はどういう意味を、どういう図像学を、どういう幾何学を表現しているのかと言う風なことを分析するわけです。そういう分析的な絵というものが結局デューラーの本質になるわけです。ですからイタリアに比べるとはるかに色気が無いわけで、正に愛のテーマが表現しない、出来ないという1つの…科学者的なドイツの表現なんです。これ(スライド)もそうです。

実を云うと、この説を云っているのは私しか言っていないんです。ドイツでもそれ程徹底しているとは思えないんです。そういうことを云うとデューラーが汚れると思っていますから、そこまでは…。パノフスキーと言う人は四気質の問題、あるいはメランコリーの問題を非常に大きく取り上げた優れたイコノロジストです。私はそれをミュンヘンに行って、更に、この人(デューラー)はイタリアと比べてはるかに理論的な問題があるのだと云うことを…ドイツ語で論文を書いたわけです。それはやはりこの本にもある様に、あるいはご覧になってわかる様に非常に論理的に全てを掴むという、そういう彼の気質があるわけです。

またこの絵の背景に廃墟があります。これなんかは恐らくレオナルドの『三王礼拝』の影響があると思います。レオナルドと言う人の凄さは何か超えたもの、何か尋常ではないという感じを与える。そのことの超越性というものが、やはりレオナルドの魅力であると同時に、どうもイスラム性と言いますか、キリスト教とちょっと違う世界の挿入があって、それがやはり慕われて)いるのではないかというのが私の見方 なんですけれども、何故彼が違うんだということ、東方的な超越性というものが、自ずと形の中に表現されているということなのです。

この崩壊、廃墟部分はレオナルドの『三王礼拝図』の反映と言ってもいいのですが、それは何故かというと、こちら(図手前部)はキリストが生誕したことによっての新しい世界、この世界が非常に愛の世界、愛の時代に移ったと言うことです。一方こっち(図、後方部)の崩壊している廃墟は旧約の古い世界ということです。そういう燦然とした2つの世界を表現しているわけです。ですからこの生まれた牛小屋の…ここの部分と言うのはある意味で至福の時代であって、こっちの背景の廃墟は混乱の時代であるということを示しているわけです。つまりこの対象性について、この絵を見て直ぐにそれが分かるというとたいしたもので、そういうことはレオナルドの『三王礼拝図』からきているわけです。レオナルドの場合は明らかに空間的に違う世界を描いている。デューラーのこれは何かそうでもない。あんまり連続性みたいな、あるいはこのお付きの者の馬がまだそこにいるみたいな、そういう感じなんですけれども、よく見るとそうではない混乱している世界、廃墟、壊れた世界を示しているわけです。いづれにしてもそういうこともこの人の表現で解ってきたわけです。

『凱旋門』(版画)

これはマクシミリアン…。デューラーは凱旋門みたいな巨大な版画を作るわけです。これは当時のマクシミリアン1世、これはカルロス5世が1520年にハプスブル家、神聖ローマ帝国の皇帝になるのですが、それ以前の王に彼は仕えた…。そういうために凱旋門を造るわけです。これをご覧になってわかる様に非常に小さな版画を積み重ねた様な巨大な凱旋門なんですけれども、勿論実現したわけではないのですが…。やはりこういうものを美しさより論理で描く。はるかに緻密にディテールを描くという分析的なあるいは非常に複雑なドイツ人気質がよく出ている。よく見るとこれは全体的には面白いけれども美しくない。この理論性、このある意味で物語性というか非常に王政の…体制のことまでが明らかに彼の気質を表わしている。理屈全てが何かの由来、物語が描かれているわけです。これを全部門にしてしまうのは無理です。こういう美学、こういう押し付けがましさ…。これがドイツのある意味では思想的な表現なのです。

ですから見ていると何かが感じ取ることが出来る、と言うのは何かそこに見えるというか…。

風景画

彼はまた、最初に風景を描いた人でもあります。

その頃の旅行は当然馬か徒歩旅行なのですが、この人はニュルンベルクから歩いてヴェネツィアへ行くわけです。彼はその旅行のプロセスで色んな所を寄って、そこで風景のデッサンを描いた初めての人です。

さっき言った様に彼の場合油絵を描く時には必ず意味がそこに何かを表わす、我々から言わせれば明らかにイコノグラフィつまり図像学を見て取る。つまりそこに論理がある。イタリアの画家だと論理だけではない感性的なものあるいはもっとエロチックなものそのものの持つ人間性みたいなものが出てくるのですが、この人の場合は正に即物的なものしか出てこないわけです。

彼が風景を描く場合、これをご覧になって分かる様に、今日では一見美しく見えますが実を云うとあまり美しくない。つまりこんな景色が何で描かれたのか、確かに山のてっぺんに塔が建っていたり、それなりに何を描こうとしたか分かるのですが…。ブリューゲルが描くと美しく描くんですが、そこの美しさ、愛とかあるいは感情のセンチメンタルさがない。これをご覧になってわかる様に全部センチメントがない。つまりそこに理論が考えられる、感じる、それを理屈で表する。我々なんかパノフスキーあるいはイコノグラフィストにとっては1番楽な、と言いますかそういうことを1番読み取り易い。その論理さえ掴めばこの人はこういうことを描いているのだな、ということがよく分かるわけです。私なんかは彼の描いた全ての…、例えば最初にご覧に入れた自画像もそうですけれども、全部読み取れます。これはどういう風にして描いたのか、どういう意味なのか、たとえばこれは若い人、因って多血質だなという風に全てを読み取ることが出来ます。私はデューラーの発見と言うのはそれなのです(拙著『フィルモロジ―研究』参照)。

ですから今度ニュルンベルクで国際学会をやるというのは、やはり一度はそういうことを主張してきたいなと言うのはあるし、またヨーロッパ学と言うのが常にアジアに対するリベンジであるという、そういうことに対してもある種の物語を設定出来るわけで、その辺も指摘したいとも思い学会に出ようと思っています。

写実画

これをご覧になってわかる様に、確かに美しくないとは云えないのですが…。こういう風に何気ない風景、別に描く必要のない雑草、こういうのを描く時にセンチメントが無い。勿論センチメントは必要ないのかもしれませんが、写真のように描くわけです。このへんが…。でもこの人は最初のペイザジスト(風景画家)の一人だといっても、限界がある。つまりレオナルドが描くとすればそれ以上のものがあるのですが、この人の場合必ずしもそれが無い。

同じ美しいものを描いてもレオナルド・ダ・ヴィンチの場合は常にそこはこの世のものでない様な雰囲気をもっているんですが、この人の場合はこの世の…そのものと言いますか、雑草は全部描いてしまう。だからと言って美しくないわけではない。初めてこういう植物的なものを表現し得た人なのです。

ですからイタリアの画家達の歴史を逆にデューラーみたいな人によってイタリアの特質がよく分かるのです。デューラーとレオナルドを比較することによって初めて解るわけです。さっき説明した絵、あれはレオナルドを見たものですから…、こんなものを描いてはいけない、やはりそれ以上の何か超えたものがないといけないというので、ああいうメランコリーの絵や馬の絵が出てくるのです。

そこが彼の…でもやはり最後まで一貫しているのはこういう理屈の絵である。理屈がないとすればこういう植物にみられる様な写実になってしまうのです。あまり面白くないでしょうこの写実絵は…。まあ、そうやって見ればそうでしょうということかも知れませんけれども…。何も美しいところは無い…。まあ当時の風俗は分かるし、家の造りもわかる。別に山を描いているわけでもない。つまり「美」という感覚がこの人には足りない。「美」とか「愛」とか…。しかしそのものを描くと言うことがあって、それについて理論的なものは…、遠近法が使われていることがよく分かるので、理論的には描いているわけです。全てが理論的には描いている。全てが理屈で描いているのですが、何故こんなものを描いたのかよく分からない。だから美しいところを描くのなら山をもう少し極端にするとか美的に描くということもあっていいわけです。

むろん少し誇張して、デュ―ラ―を規定してみましたが、ドイツの画家にしては、相対的には、彼ほど絵画を総合した人はいない。時間がないのでこの辺でやめておきますが、しかしドイツに留学して、この理論性を身につけることによって、私自身、学者としての人生が強くなったということが出来ます。フランスやイタリアにいたら身につけることが出来ないものです。(廣川攻氏記述)